KI-Sonderpreis: Die Nominierten 2025

Ein Blick auf verschiedene Perspektiven – Sinngebung des Sinnlosen, Simulation des Echten oder Erfassung der Wirklichkeit?

Die diesjährigen nominierten Formate für den Sonderpreis „Künstliche Intelligenz“ machen auf eindrückliche Weise deutlich, wie künstliche Intelligenz (KI) uns bei der Erweiterung unseres Verständnisses der Welt helfen kann, wo es Grenzen gibt und welche Erfahrungen dabei schon gesammelt wurden.

Eine spezielle Jury wird über die Vergabe des Sonderpreises „Künstliche Intelligenz“ entscheiden. Schon der Bericht aus der diesjährigen Nominierungskommission des Grimme Online Award (GOA) vermisst KI-gestützte neue Erzählweisen unddarauf aufbauende interaktive Formate und konstatiert eine bemerkenswerte gestalterische Zurückhaltung. Dies könnte daran liegen, dass wir immer noch in der Phase der Verständigung und Diskussion darüber sind, was KI überhaupt ist und wie und zu welchem Ende sie unser Leben beeinflusst. Brennende Fragen, wie etwa die Auswirkungen von KI auf soziale Beziehungen, die Auslagerung von Informationen und Wissen aus unseren Köpfen in die Rechenzentren, die Entstehung neuer Ideen aufgrund geernteter Daten und berechneter Wahrscheinlichkeiten oder die Ungewissheit, ob KI menschliche Fähigkeiten unterstützt oder ersetzt, sind weiterhin aktuell.

Eines ist aber sicher: Die nominierten Formate wollen aufklären und regen zum Nachdenken an. Manchmal sind sie todtraurig und schwer auszuhalten, etwa wenn eine Mutter mit der digitalen Wiedergängerin ihrer verstorbenen Tochter chattet, um den Geist der Toten zu bewahren. Oder wenn ein achtjähriges Mädchen erzählt, dass ihr Menschen leidtun, die sich gefühlsmäßig an eine KI binden, denn echte Menschen seien doch besser, und Kinder könne man so ja auch nicht bekommen.

Ist KI also nur eine Fassade, die menschliche Gespräche und intime Unterhaltungen imitiert und so tut, als wäre wirklich jemand da, der sich für einen interessiert? Oder dient der kommerzielle Einsatz von KI einzig dem Zweck, die Datenernte noch effizienter zu gestalten als es die Sucheingabe von Google heute vermag? Oder müssen wir an unseren Erwartungen arbeiten und ganz schnell KI-Kompetenz aufbauen?

Drei spannende Angebote, die sich mit KI befassen und diese nutzen, sind für den diesjährigen KI-Sonderpreis nominiert, der im Rahmen des Grimme Online Award am 8. Oktober 2025 auf einer feierlichen Preisverleihung vergeben wird. Wir haben uns diese einmal genauer angeschaut:

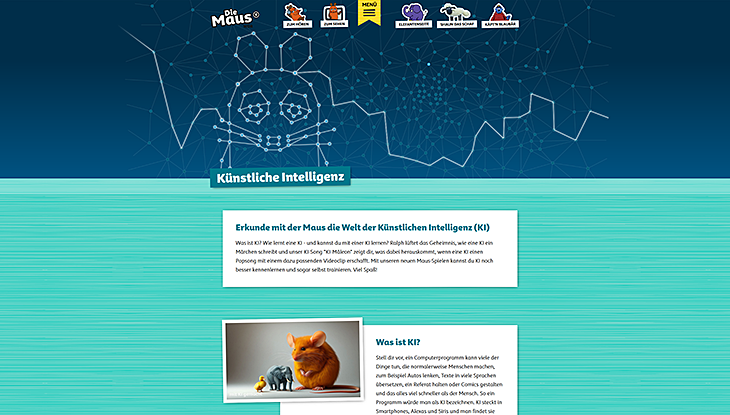

Maus-Themenseite „Künstliche Intelligenz“

Die Maus-Themenseite: Künstliche Intelligenz fragt danach, was dabei herauskommt, wenn eine KI ein Märchen erfindet oder einen Popsong komponiert, dazu ein Musikvideo erschafft und welche Rolle dabei die Anweisungen, die sogenannten Prompts, spielen. Was im Hintergrund passiert, erklärt Ralph Caspers in einem Video und er macht dies auf so eingängige und kluge Weise, dass es kinderleicht ist, ihm dabei zu folgen. Er hinterfragt Metaphern und beschreibt, was wir damit meinen, wenn wir sagen, eine KI „lernt“. Eine „lernende“ KI arbeitet nämlich auf Grundlage statistischer Berechnungen und mathematischer Wahrscheinlichkeiten, erkennt Muster in Daten und stellt mithilfe dieser Muster neue Texte, Bilder, Töne oder Bewegtbilder zusammen, die sich anfühlen, als hätte sie ein menschliches Gehirn ausgedacht. KI-Rechenprogramme „erkennen“ Muster, denen wir dann einen Sinn geben. Es ist leicht zu verstehen, dass diese Sinngebung sehr viel Wissen voraussetzt, das am besten in unseren Köpfen ist und nicht irgendwohin ausgelagert wurde.

Weiterhin erklärt die Themenseite anhand eines Spiels die Mustersuche und lässt die Mausreporterin Hannah zu Wort kommen, die erklärt, wie es sich anfühlt, mit einem Rechenzentrum zu kommunizieren, und dass sie lieber echte Freundinnen bevorzugt. Die Frage, ob eine KI menschliche Fähigkeiten unterstützen oder ersetzen könne, wird am Beispiel einer Bademeisterin diskutiert, die beim Erkennen von Notfällen im Schwimmbecken von einer KI-gestützten Kamera unterstützt wird. Die KI macht auf hilflose Menschen aufmerksam, kann aber nicht selbst ins Wasser springen und die Rettung einleiten. Das ist wiederum leicht zu verstehen.

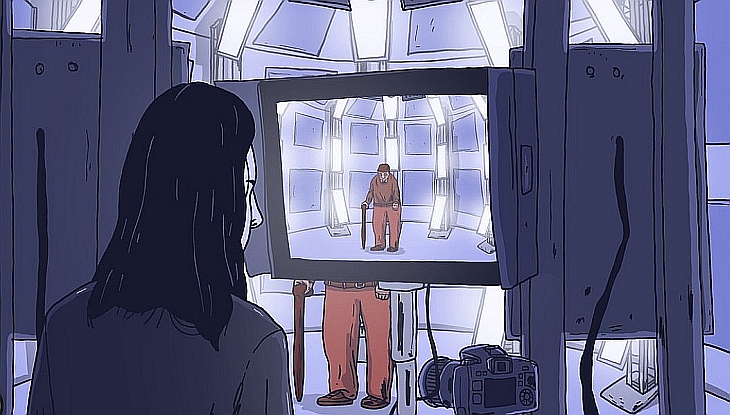

Eternal You

Das Projekt Eternal You, umgesetzt vom Team Docmine, basiert auf den Vorarbeiten der Autoren, Theater- und Filmemacher Hans Block und Moritz Riesewieck zu ihrem Dokumentarfilm „Eternal You – vom Ende der Endlichkeit“ und bereitet die umfangreichen Recherchen zu ihrem gleichnamigen, 2020 im Goldmann-Verlag erschienen Buch multimedial für das Internet auf. Sie lassen Produzentinnen und Kunden der Digital Afterlife Industry zu Wort kommen, erzählen Geschichten rund um die digitale Unsterblichkeit und begleiten Menschen, die über digitale Avatare weiterhin mit Verstorbenen in Kontakt bleiben wollen.

In kurzen Erklärvideos und drei dokumentarischen Scrollstories widmen sich die Autoren aus verschiedenen Blickwinkeln verschiedenen Formaten einer KI-gestützten Unsterblichkeit, diskutieren die Motive dahinter und die Folgen für jeden Einzelnen und die Gesellschaft insgesamt.

„Mit eigenen Augen“ erzählt die Geschichte der US-amerikanischen Historikerin Heather Maio-Smith, die mit ihrem Start-Up StoryFile virtuelle Zeitzeuginnen und Zeitzeugen als 3D-Hologramme zum Leben erweckt. Längst Verstorbene, mit denen zu Lebzeiten Interviews geführt wurden, sprechen mit uns und beantworten unsere Fragen zu Verbrechen an der Menschheit, anderen Jahrhundertereignissen oder ihren persönlichen Erfahrungen. Auf diese Weise soll das öffentliche Gedenken interaktiver und individueller gemacht werden. Die Idee dahinter ist, im Gespräch mit den Toten von ihnen lernen zu können und dass schließt auch ein, Tätern Fragen zu stellen. In diese Geschichte weben die Autoren immer wieder ihre eigenen Gedanken ein, diskutieren die Zukunft historischer Aufklärung, die Marktgläubigkeit des Silicon Valley, die Verbreitung politischer Ideen, wer sich die Unsterblichkeit am Ende wirklich finanziell leisten kann und wer für das Archiv der Menschheit die Verantwortung übernimmt. Am Ende wünschen sich die Autoren einen verantwortungsvolleren Umgang mit der digitalen Erinnerungskultur.

„Das Geschäft mit der Verzweiflung“ erzählt die Geschichte von Matthew, der nicht mehr lange zu leben hat und beschließt, mithilfe des Start-Ups HereAfter AIeinen digitalen Bot mit seinen Gedanken und Gefühlen zu füttern. Der Bot soll sprechen können wie er, wenn er längst tot ist – um die Erinnerung an ihn lebendig zu halten. Letztlich lebt Matthew weiter und kann glücklicherweise auf den Bot verzichten.

„Das Leben danach“ erzählt die Geschichte von Elisabeth, die als ausgewiesene IT-Expertin mit Hilfe der Plattform „Project December“ alle digitalen Spuren ihrer verstorbenen Tochter Sonja gesichert hat und mit einer KI-Simulation ihrer Persönlichkeit an der Illusion des Zusammenseins festhält. In Kurzvideos reflektiert sie ihre Erfahrungen mit dem Bot. Die Autoren sind fasziniert von Menschen wie Elisabeth, die „trotz eines sehr genauen Verständnisses für die Technologie Sinn finden können in den Zwiegesprächen mit solchen Simulationen von Toten.“ Für Elisabeth ist es eine Möglichkeit, Erinnerungen lebendig zu halten und ein Gefühl von Verbundenheit aufrechtzuerhalten.

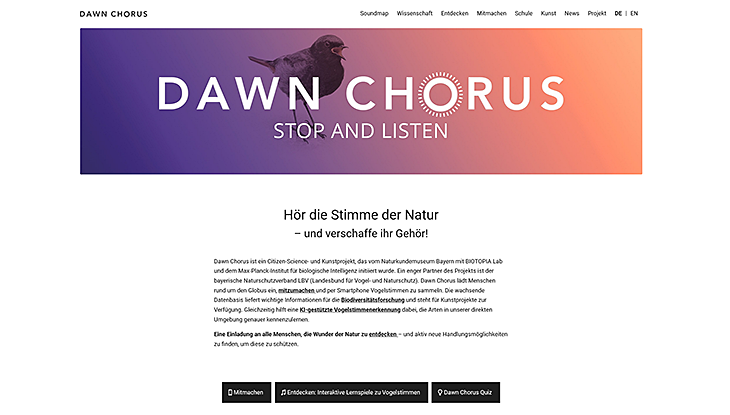

Dawn Chorus. Stop and Listen

Biodiversitätsforschung hat in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit bekommen. Die sog. „Krefelder Studie“, die 2017 in der Zeitschrift „PlosOne“ die Ergebnisse von ehrenamtlichen Insektenkundlern des Entomologischen Vereins Krefeld in 63 Schutzgebieten zwischen 1989 und 2016 zur Entwicklung der Insektenbestände ausgewertet hatte, löste einen bis heute nachwirkenden Schock aus. Wer in den letzten Jahren einmal im Sommer über eine Autobahn gefahren ist (ohne die von früher bekannten lästigen Zwischenhalte zum Reinigen der Windschutzscheibe einlegen zu müssen), der wird es schon geahnt haben. Im Erfassungszeitraum ging die Fluginsekten-Biomasse um 76 Prozent zurück mit Folgen, die wir heute noch nicht ganz verstanden haben. Seitdem ist das öffentliche Interesse daran, was an Tieren noch da ist und was schon weg ist, gewachsen. Davon profitieren Initiativen wie Dawn Chorus, ein Citizen-Science-Projekt des Naturkundemuseum Bayern und BIOTOPIA Lab, das ein weltweites akustisches Biomonitoring von Vogelstimmen vornimmt und dabei mit Bürger*innen, Forschenden und Vogelstimmenexpert*innen sowie Kunstschaffenden zusammenarbeitet.

Vögel gelten als Indikatorspezies, weil ihr Vorkommen Rückschlüsse auf den Zustand ganzer Ökosysteme ermöglicht. Deshalb überwacht das Projekt regelmäßig Ökosysteme, indem Citizen Scientists mit ihren Smartphones regelmäßig und standardisiert akustische Daten der morgendlichen Vogelkonzerte vor ihrer Haustür erheben und – bei ausreichender Kenntnis – die vielen verschiedenen Vogelgesänge auch bestimmen können. Über ein Annotations-Quiz zur Vogelbestimmung kann man herausfinden, ob die eigenen Kenntnisse dazu ausreichen, um als ehrenamtliche Vogelstimmen-Annotator*in und Citizen Scientist für das Dawn Chorus Projekt zu arbeiten. Die Annotationen helfen der im Hintergrund laufenden KI beim „Lernen“, d. h. beim Erkennen und Zählen der vielen unterschiedlichen Vogelstimmen.

Das Projekt sensibilisiert also für das uns umgebende Vogelgezwitscher und hilft dabei zu erkennen, welche Vögel noch da sind und welche wir eigentlich vermissen müssten. Erinnert sei hier vielleicht an die stürmisch ein Sandbad nehmenden Haussperlinge, die wir alle aus unserer Kindheit als „Spatzen“ kennen.

Alle drei Formate erweitern unser Verständnis von KI, entweder durch kluge und eingängige Erklärungen, durch berührende Erzählungen und Erfahrungen, die Menschen im Umgang mit KI gesammelt haben oder durch das Ausprobieren von KI-Anwendungen.

This article offers fascinating insights into AI, exploring its creative and ethical implications through engaging examples. The diverse projects highlighted—like Eternal You and Dawn Chorus—make complex tech relatable, sparking curiosity and reflection on AIs role in society.

This article offers fascinating insights into AIs role in creativity, history, and memory. The projects highlighted are both innovative and thought-provoking, making complex topics accessible and relevant. Highly engaging!