Lernen aus historischen Quellen: Die Nominierten 2025

Die Nominierten für den Grimme Online Award 2025 in der Kategorie „Wissen und Bildung“

In der Kategorie „Wissen und Bildung“ wurden dieses Jahr u. a. drei innovative Formate der historisch-politischen Bildung und Geschichtsvermittlung für den Grimme Online Award nominiert. Im Mittelpunkt stehen historische Quellen und Orte sowie das Kennenlernen anderer Perspektiven und Lebenswege.

Museen und Gedenkstätten haben nach intensiven Archivrecherchen eine Vielzahl überlieferter Quellen aus der Zeit des Nationalsozialismus und der deutschen Teilung zusammengetragen und für das Netz aufbereitet. Eingebettet sind diese Quellen in interaktiven Umgebungen wie Karten, 360-Grad-Anwendungen oder Storytelling-Geschichten. Sie nutzen damit auf vorbildliche Weise die Möglichkeiten des Internets und verbinden die Orte der Verbrechen mit den noch erhaltenen Quellen. Mehr noch, sie führen durch meist unscheinbare Landschaften und machen die Gewalt sichtbar, die dort stattfand.

Gedenken nur mit Wissen möglich

Die Angebote zeigen, dass Gedenken nur mit dem Wissen darüber, was in der eigenen Familie, der Nachbarschaft, auf dem Dorf oder in der eigenen Stadt passiert ist, überhaupt möglich ist. Sie zeigen, dass Gedenken und Erinnern nicht nur in den Städten und großen Gedenkstätten, sondern auch im ländlichen Raum und abseits offizieller Erinnerungsorte möglich ist und in welchem Maße die Gegenwart von der Vergangenheit durchdrungen bleibt. Sei es durch die noch lebenden Zeitzeug*innen, die ihre traumatischen Erlebnisse bewusst oder unbewusst an die nachfolgenden Generationen weitergegeben haben und deren Leid mitunter bis in die Gegenwart fortbesteht. Sei es durch das Überdauern von völkischem Gedankengut bis in unsere Gegenwart, weil den Tätern nach 1945 nicht mehr als ein opportunistisches Bekenntnis zur Demokratie abverlangt wurde, sie weiter ihrer Agenda nachgehen konnten und jene Bevölkerungsgruppen, die schon vor 1945 als „Gemeinschaftsfremde“ verfolgt wurden, auch nach 1945 aus der Gesellschaft ausschließen konnten. Zu diesen Kontinuitäten der Ausgrenzung der verschiedenen Opfergruppen des NS-Regimes hat die Historikerin und Direktorin des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin, Stefanie Schüler-Springorum, geforscht und unter dem Titel „Unerwünscht. Die westdeutsche Demokratie und die Verfolgten des NS-Regimes“ ein aufwühlendes Buch vorgelegt.

Die Nominierten: Fragen an die heutige Gesellschaft

Die im Folgenden vorgestellten und für den Grimme Online Award 2025 in der Kategorie Wissen und Bildung nominierten Angebote zeigen weiterhin, dass Gedenken immer auch mit Fragen an die heutige Gesellschaft verbunden ist. Sie laden dazu ein, heutige Praktiken der Ausgrenzung und Segregation zu erkennen und zu diskutieren. Gerade auch die Jüngeren beginnen langsam die gängige Interpretation der deutschen Nachkriegszeit als Erfolgsgeschichte zu hinterfragen, zu den Nachwirkungen der NS-Zeit und der DDR zu forschen und die deutsche Erinnerungskultur kritischer zu sehen als bisher geschehen.

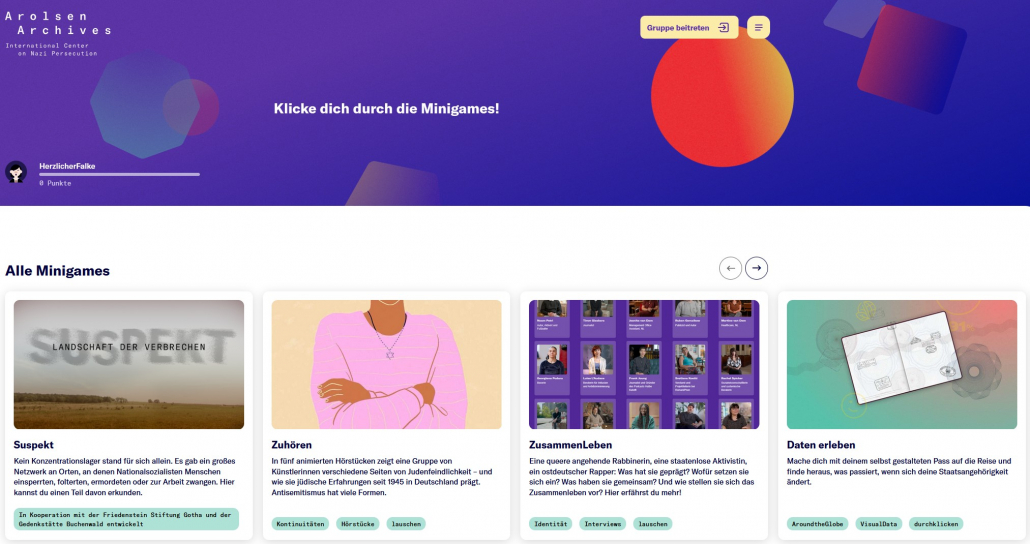

Nominiert: „arolsen school“. Die Gegenwart des Vergangenen

Die Bildungsplattform der Arolsen Archives ist ein Angebot der historisch-politischen Bildung und richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene. In aktuell acht interaktiven Lernmodulen („Minigames“) geht es um NS-Geschichte und Fragen von gesellschaftlicher Integration und Ausgrenzung in der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Die Lernmodule sind mit pädagogischen Hinweisen für den Unterricht versehen und regen dazu an, unsere Gegenwart zu hinterfragen.

Die Jugendlichen erfahren etwas über das System der Außenlager am Beispiel des Konzentrationslagers Buchenwald und lernen verschiedene Opfergruppen kennen. Sie können in die jüdische Kultur eintauchen und etwas über die Erfahrungen von Jüdinnen und Juden in Deutschland lernen. Sie können sich aktiv mit der deutschen Erinnerungskultur sowie der Erinnerung an die NS-Verbrechen auseinandersetzen, den Umgang mit Originalquellen aus dem Nationalsozialismus einüben und ein Problembewusstsein für verschiedene Formen von Antisemitismus und Gewalt gegenüber Jüdinnen und Juden entwickeln. Thematisiert werden auch Flucht und Migration, Vor- und Nachteile der deutschen Staatsangehörigkeit sowie Fragen zu Aufenthaltsstatus und zum Wert einer pluralistischen Gesellschaft.

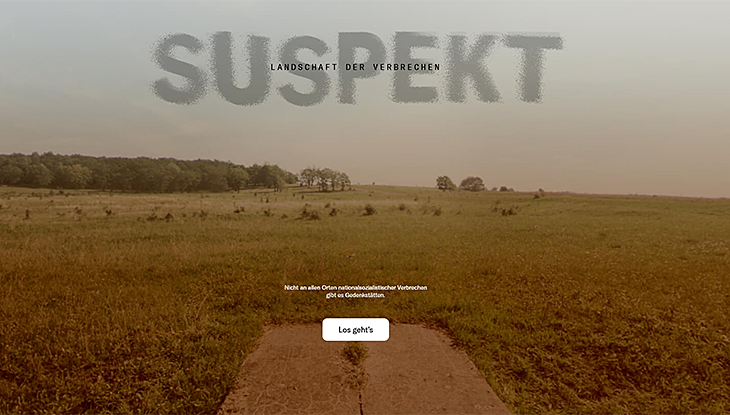

„Suspekt: Landschaft der Verbrechen“

Beispielhaft ist hier das Lernmodul „Suspekt: Landschaft der Verbrechen“, welches das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Ohrdruf in Thüringen mit den Quellen, die es über das Lager gibt, verbindet und direkt in die 360-Grad-Landschaften einbettet. Eine junge Frau namens Vicky führt die virtuellen Besucher*innen an unscheinbare Orte, an denen in den letzten Kriegsmonaten Gesellschaftsverbrechen stattgefunden hatten und macht auf wichtige Quellen aufmerksam, die durch Begleittexte sorgfältig eingeordnet werden. Auf Grundlage von Zeitzeugenberichten und städtischen Chroniken kann sie beispielsweise zeigen, dass die lokale Bevölkerung rund um das Außenlager Ohrdruf von den Todesmärschen wusste und an der Bewachung und Ermordung der KZ-Häftlinge beteiligt war.

Die Bildungsplattform schafft mit ihren Lernmodulen Anknüpfungspunkte in der Gegenwart, um für junge Menschen Zugänge zur NS-Zeit zu eröffnen.

Nominiert: Befreit in Leipzig 1945. Aus der Sicht der Überlebenden

Das Projekt „Befreit in Leipzig 1945“ der Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig ist eine virtuelle Ausstellung über die Selbstzeugnisse von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, KZ-Häftlingen und Kriegsgefangenen in Leipzig, in denen sie die letzten Kriegstage, die Befreiung durch US-amerikanische Truppen und die unmittelbare Nachkriegszeit schildern. Ihre Perspektive macht die Ausstellung so spannend.

Anhand von sechs Einzelschicksalen, deren Lebenswege sorgsam recherchiert wurden, wird deutlich, wie unterschiedlich die Menschen diese Zeiträume erlebt und durchlitten haben.

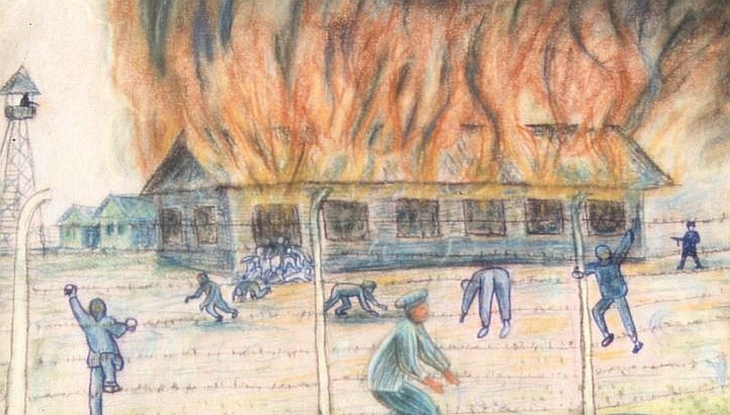

In persönlichen Zeugnissen wie Tagebüchern, Memoiren, Fotografien, Zeichnungen, Suchanfragen der Befreiten, Briefen, Gedichte, autobiografische Romanen oder rückblickenden Interviewprojekten erzählen die Häftlinge von ihrer Befreiung, die sie in Lagern, Fabriken oder als Zurückgelassene auf Todesmärschen erlebt haben. Die Befreiung ging oftmals einher mit der Erkenntnis, keine Familie und keine Heimat mehr zu haben. Überdies sahen sich die sog. Displaced Person (DP) einer ihnen mehrheitlich gleichgültig bis feindselig eingestellten deutschen Bevölkerung gegenüber. Es ist das Verdienst der Ausstellung, diese Ambivalenz zu thematisieren und die „Befreiung“ in Leipzig differenziert und aus der Perspektive der Überlebenden zu erzählen.

Die persönlichen Zeugnisse werden durch offizielle Dokumente, zeitgenössische Nachrichtensendungen und historisches Filmmaterial aus den Lagern ergänzt und multimedial präsentiert. Eine Plakataktion im öffentlichen Raum in Leipzig machte mittels QR-Codes auf die virtuelle Ausstellung aufmerksam. Sie wird von einem breiten Veranstaltungsprogramm begleitet und ist mit einer digitalen Karte der Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig verbunden, die vertiefende Informationen zu einzelnen historischen Orten zur Verfügung stellt.

Nominiert: Grenzgeschichten. Als wäre man vor Ort

Das virtuelle 360-Grad-Panorama GRENZGESCHICHTEN ist ein Bildungsangebot des Grenzmuseums Schifflersgrund zur deutschen Teilungsgeschichte und richtet sich an Jugendliche. Die Lernlandschaft wurde technisch umgesetzt von Eulefilm – natur.wissenschaft.audiovisuell. Das Museum sammelt seit 1991 Zeugnisse über das Leben an der innerdeutschen Grenze und erforscht die Folgen der SED-Diktatur für die Menschen diesseits und jenseits der Grenze. Der Schifflersgrund ist eine Geländesenke an der Grenze von Thüringen zu Hessen in der ehemaligen DDR, wo es im März 1982 zu einem tödlichen Fluchtversuch kam.

10 Erinnerungsorte rund um den Schifflersgrund können im Rahmen einer 360-Grad-Tour erkundet werden. Sie starten jeweils mit einer Audio-Einführung und werden von Expertinnen und Experten in einem einführenden Video kontextualisiert. In den 360-Grad-Panoramen erzählen über 100 historische Quellen von den Geschichten der Orte. Fotografien und Filme, Zeitzeugeninterviews, Dokumente und Audio-Aufnahmen von Angehörigen des Zolls, des Bundesgrenzschutzes, der Grenztruppen der DDR und der DDR-Staatssicherheit geben Einblicke in unterschiedliche Perspektiven. Zu jedem Panorama gibt es eine ausführlich kommentierte Quellenliste für eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der Geschichte des Ortes.

Die interaktive Lernlandschaft eignet sich zur Vor- und Nachbereitung des Museumsbesuches und ist mit einer Reihe weiterführender Projekte verknüpft, wie etwa mit dem Zeitzeugen-Portal „Zeitzeugenmemorial“, dem Archiv des Grenzmuseums mit über 500 Quellen zum tödlichen Fluchtversuch und der darauf aufbauenden Dauerausstellung mit vielen Exponaten.

Zukunft der populären Geschichtsvermittlung

Diese für den Grimme Online Award nominierten Formate zeigen exemplarisch, wie eine zukünftige populäre Geschichtsvermittlung nach dem Tod der letzten Zeitzeug*innen aussehen könnte. Die Angst, dass etwas nicht mehr erzählt werden und in Vergessenheit geraten könnte, ist unbegründet. Die Nominierten machen vor, wie es geht, indem sie neben offiziellen Dokumenten die Überlieferung der Menschen, die all die Katastrophen des 20. Jahrhunderts erlebt haben, in das Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. Die Untergegangenen (Primo Levi) haben teils selbst an ihrer Überlieferung gearbeitet und sich in ihren Zeugnissen in vollem Bewusstsein ihres bevorstehenden Untergangs direkt an die künftigen Generationen gewandt in der Hoffnung, gehört zu werden. Die Überlebenden taten desgleichen. Indem wir ihre Schriften lesen und als Zeugnisse von außergewöhnlichem Wert für die Menschheitsgeschichte anerkennen, zollen wir ihnen den Respekt, der ihnen zu Lebzeiten verwehrt worden ist.

Die Nominierten haben unterschiedliche Wege der Vermittlung historischer Quellen gefunden. Sie befinden sich damit in einer guten Tradition. Erinnert sei hier an die Höredition „Die Quellen sprechen“ der Hörspiel-Redaktion des Bayerischen Rundfunks oder an den Dokumentarfilm „Das Geheimarchiv im Warschauer Ghetto“ (2018) der Regisseurin Roberta Grossmann, die überlieferte Texte aus dem Oneg Schabbat Archiv von Schauspielerinnen und Schauspielern sprechen lässt. Nicht ohne Grund wurde das von Emanuel Ringelblum gegründete Untergrundarchiv des Warschauer Ghettos, das jüdisches Leben unter deutscher Besatzungsherrschaft dokumentierte und ab 1941 die sich verdichtenden Hinweise auf einen Völkermord sammelte, 1999 in das Weltdokumentenerbe der UNESCO aufgenommen.

Die Quellen sind also da, man muss sie nur zur Kenntnis nehmen und lesen, damit die Stimmen der Verfolgten und der unbedingte Ausrottungswille der deutschen Täter*innen im Bewusstsein der nächsten Generationen nicht verloren gehen.

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!